Анкин Д.В.

Должно следовать общему, но хотя логос — общ, большинство живёт так, как если бы у них был особенный рассудок

Гераклит

1. Риторика и теория с точки зрения семиотики

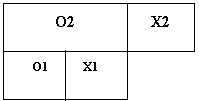

Р.Барт удачно, по нашему мнению, определяет семиотическое отношение между риторикой и идеологией когда говорит, что “риторика есть означающая сторона идеологии”. И идеология, и риторика являются элементами знаков вторичного языка, элементами вторичного сообщения. Риторика является означающим вторичного сообщения, является областью фигур — синтагм (“коннотаторов”), образуемых из знаков первичного языка; идеология же есть вторичное означаемое — означаемое риторики (хотя и не только риторики, если не толковать последнюю в предельно широком смысле). Сложной, двухуровневой семиотикой, в которой устанавливается знаковое соотношение между идеологией и риторикой, будет модель коннотации. Это семиотическая система второго уровня со следующим отношением между первичным и вторичным языком:

Означающие коннотации (“коннотаторы”) есть синтагмы первичного, но не обязательно “денотативного” — как полагал Барт структуралистского периода — языка, состоящего из знаков О 1/ Х 1. Эти коннотаторы и образуют область риторики (– О 2), которая выражает некоторую идеологию (– Х 2).

Ораторская практика апеллирует не к высшим, а к низшим способностям человеческого разума, риторика включает элементы слепого внушения, элементы искажающего воздействия на сознание адресата. Поэтому можно говорить о риторическом насилии, которое, однако, более демократично, чем физическое принуждение (демагогическая апелляция к низменным побуждениям людей — неизбежная, к сожалению, плата за демократию). Необходимо, конечно, строго отличать риторику как ораторское искусство, т.е. как практическое красноречие от “риторики” в качестве теории подобного убеждающего красноречия. Если под “риторикой” имеется в виду исключительно теория риторики, то такая “риторика” может быть вполне объективной, ибо не ставит цели идеологического внушения. Риторику в качестве речевой практики необходимо отличать от риторики в качестве теории речевой практики: одно дело производить внушающие эффекты и совсем иное — объяснять их механизмы. Смешение указанных уровней риторического порождало конфликт нечистой совести у самых честных и достойных теоретиков риторики.

В качестве примера, можно указать конфликт риторического самосознания, зародившийся у Квинтилиана и сопровождавший в дальнейшем риторику около 1800 лет. Во времена отступления античной демократии, когда красноречие стало невостребованным, риторика изменяет своим первоначальным целям и обращается к красотам языка как такового — обращается к поэзии. Квинтилиан воспринимает это обращение как измену высоким идеалам, заявляя, что “предпочитает греческий язык латыни, аттицизм — азианизму, иными словами, смысл — красоте. “В речи, которая восхищает подбором слов, мысль оказывается недостаточной”. — Утверждает он. — “На первое место я ставлю такие качества, как ясность, уместность слов”. … Квинтилиан не собирается превращать риторику в праздник языка, ибо для него это не праздник, а оргия”[2]. Теория риторики приходит в состояние неразрешимого конфликта с существующей риторической практикой.

Более сомнительной (без серьёзных уточнений), чем оппозиция риторики и теории, выглядит популярная оппозиция “коммуникативного” и “инструментального” разума философов франкфуртской школы: представление о возможности полностью выпадающего из коммуникации инструментального разума семиотически некорректно — понятие некоммуникативного разума бессмысленно по той же причине, по которой бессмысленно понятие некоммуникативного языка. Другое дело, что возможна коммуникация различных и даже противоположных типов. Мы бы сказали, что всякая коммуникация предметна, однако есть два типа коммуникативной предметности: предметность личностная (“коммуникативный разум” в узком смысле) и предметность безличная (“инструментальный разум”). В первом случае предметом — средством рациональной манипуляции — становится человек, во втором — вещи и события. Поэтому всегда имеется больше оснований страшиться риторико-коммуникативного разума, чем инструментального. В то же время, если всякая форма риторического разума является коммуникативным разумом, то не всякий коммуникативный разум является риторическим. Например, герменевтический дискурс философии не сводим к риторическому воздействию, его коммуникативный аспект обращён, прежде всего, к анализу возможности понимания.

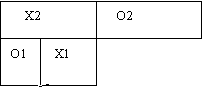

Инструментальный разум включён в процесс человеческой коммуникации не меньше, чем коммуникативный разум, другое дело, что, опираясь на некоторые надындивидуальные, общезначимые основания он может стать теоретическим разумом. Обратимся к семиотике теоретического разума. Моделью теории является метаязык. Приведём схему метаязыковой семиотики:

Означаемыми метаязыка являются знаки и выражения первичного, «эмпирического» (хотя и не обязательно «денотативного») языка —О 1/ Х 1. Термины метаязыка (–О 2) описывают первичный язык, а означаемые метаязыка (– Х 2) образуют область вторичных смыслов («идеализаций»), в качестве описаний первичного языка и его значений.

Мы приходим к важному заключению, что теория — это означаемая сторона метаязыка. Оппозиция метаязыка и коннотации проявляется как оппозиция теории и риторики, как оппозиция теоретического и риторического разума. Данная оппозиция семиотически более корректна, чем оппозиция инструментального и коммуникативного разума. В нашем противопоставлении различие коннотативных и метаязыковых семиотик учитывается лишь в самом общем виде, что создаёт некоторые проблемы. Риторика есть означающее коннотации, означаемым которой выступает идеология. Однако теория — это не означающее, а означаемое метаязыка, что нарушает симметрию в интерпретации приведённых нами семиотических моделей, так как не вполне корректно противопоставлять означающие одной семиотики означаемым иной: означающие одной семиотики необходимо противопоставлять означающим жеиной семиотики, а означаемые — означаемым же. Поэтому теория и риторика не члены противоречия, они могут образовывать противоположность лишь при определённых условиях. Иногда, как мы отметили, противоположность имеет место между практикой риторического убеждения и незаинтересованным теоретическим исследованием. В более же общем случае, противоположность возникает тогда, когда коммуникативно-риторический разум обретает модальность рационализации; тогда искаженный “номос” вступает в конфликт с “логосом”. Обратимся к анализу данного конфликта.

2. Рациональность и рационализация

Начнём с самого общего определения понятий рациональности и рационализации. “Рациональностью” обычно называют некоторые общезначимые проявления человеческого разума, обусловленные культурно, исторически и т.д. “Рационализацией” же обычно именуют такую деятельность разума, которая направляется частными интересами. Рационализация — это рассудок, направляемый субъективным желанием; рациональность — разум, руководимый некоторыми общезначимыми нормами. Рационализация характеризует интеллект непосредственно (сознательно или бессознательно) направляемый желанием; рациональность же если и связана с желаниями и интересами, то всегда опосредованным и косвенным образом.

Не следует отождествлять рационально действующий разум с рационализмом, который можно рассматривать в качестве рефлексивно опосредованного следования общему. Разум может следовать общему и достаточно непосредственно, в этом случае рациональность не становится рационализмом; если же рациональность более опосредована, она становится рационализмом. Рационализм противоречит всякой мистике. Если же говорить о рациональности, то она образует с мистикой не противоречие, но лишь противоположность, допуская возможность некоторого симбиоза. Не всякий рациональный дискурс можно характеризовать как философский рационализм. Например, в философии Гераклита мы обнаруживаем рациональность, дополняемую элементами диалектической мистики; первая же часть поэмы Парменида демонстрирует не только рациональность, но и рационализм, несовместимый ни с какой мистикой. Рационализм стремится к утверждению общего пути (— метода) не только в области содержания или смысла, но и в области языковой формы, в области того, что можно (вы)сказать (формальная логика — пример рационализма). Рациональность может соединяться даже с мистикой, однако наиболее полным её выражением (со стороны формы) является философский рационализм. Рациональность несовместима лишь с рационализирующим субъективизмом, который противоположен объективности[3].

Наличные нормы рациональности не вечны и не универсальны, тем не менее, философия неизбежно стремится — в силу собственной природы — выстраиваемые ею нормы универсализировать. Философия никогда не сможет стать любовью к преходящим, реальным нормам, она обязана мыслить собственный закон мудрости универсально и ахронично (в аспекте вечности, но не обязательно антиисторично). Будучи «ностальгией» по утраченной целостности и универсальности (М. Хайдеггер), философия избегает всего конкретно-исторического, лично-психологического и прочих форм “человеческого, слишком человеческого” (Ф. Ницше). Философия не достигающая универсальности на уровне формы (рационализм), избегает частное на уровне содержания, становясь, подобно произведению искусства, индивидуальным воплощением всеобщего, — индивидуально-всеобщим.

Может показаться, что рационализация является необходимым компонентом любого произведения, т.е. всякого текста (в широком смысле слова), который несёт отпечаток авторской индивидуальности. Однако дело обстоит не совсем так: произведение (философское или иное) может сохранять чистоту сверхличного и универсального на уровне семантики (содержания), оставаясь чем-то частным на уровне прагматики (формы). Это допускает возможность внешней дискредитации произведения за счёт расчленения разошедшийся с содержанием формы, — брешь между формой и содержанием имеется даже в самом совершенном произведении. Прагматическая дискредитация философского дискурса широко практикуется марксистами, психоаналитиками и деконструктивистами.

Следует заметить, что всякая чисто прагматическая критика может быть отнесена к области рационализирующего разума: всякая прагматическая критика сама пристрастна, ибо изначально отвергает необходимый для понимания критикуемого дискурса уровень доверия и безразличия к незначительным особенностям его формы (величина и характер допустимых колебаний которой определяются соответствующей дискурсивной практикой). По своей форме философский дискурс неизбежно несоразмерен выражаемому им содержанию (философия как “нехватка и изобретение языка» у Гадамера, “символичность” философии у Мамардашвили и т.д.). Форма философского дискурса не кристаллизуется в единый язык, в общепризнанную систему знаков, поэтому философский дискурс кажется чем-то частным и индивидуальным, однако это такое “частное”, которое указывает на нечто универсальное, или ходя бы выражает по нему “ностальгию”. Поэтому не палец указующий следует разглядывать (обнюхивать, ощупывать) — к чему особо склонны психоаналитики и деконструктивисты, — а увидеть тот предмет, на который этот палец направлен! Философский дискурс выражает некоторое содержание (мысль), которое не доступно человеку слишком озабоченному языком. Прислушивающийся к гулу слов языка не может одновременно с этим воспринимать и смысл речи.

Если в дискурсивной практике нет стабильных норм и канонов, то рационализации не избежать. Поэтому в гуманитарных и социальных дисциплинах рационализация в той или иной степени присутствует. Это справедливо, например, в отношении исторического дискурса, несущего рационализацию даже на уровне содержания, ввиду индивидуальных и идеологических приоритетов историка. Субъект исторического дискурса влияет, так или иначе, на его содержание. Любая наука должна исключать “дурную” — частную — индивидуальность, но не всякая наука способна избежать тех или иных форм обобщённой познающей индивидуальности, т.е. некоторой модели познающего субъекта, выступающего источником дисциплинарного дискурса. Другое дело, что степень рационализации в рамках того же исторического дискурса может быть различной: от признания объективной неопределённости и многозначности исторического процесса, до изображения прошлого в качестве неизбежной ступени настоящего. Последнее мы видим в спекулятивной истории философии Гегеля, для которого философские системы прошлого лишь этапы движения к его собственной философской системе — сова Минервы осуществляет в полночь “вторую навигацию” в форме спекулятивного “снятия”, превращая рефлексией ad hoc прошлый день в преддверие собственного полёта.

Рассмотрим связь философского дискурса с особенностями человеческого разума. Человеческий разум можно определить как рефлексирующий интеллект, отличая его тем самым от интеллекта животных. Истоки рефлексии коренятся в феномене человеческой конечности. Не случайно, что к проблеме границ человеческого понимания, и к проблеме философского осознания данных границ обращались многие великие философы: Сократ, Г. Лейбниц, И. Кант, М. Хайдеггер и другие. Имея дело с феноменом рефлексии, философия совсем не случайно претендует на то, чтобы быть наиболее осознанной и систематичной формой компенсации указанной конечности человеческого разума. Философское произведение — это как бы “заживление общечеловеческой травмы” индивидуальной конечности. Философия, стремясь к постижению универсальных определений мира и человека, рефлексивно обращается к самому феномену рефлексии, присутствующему в самых различных формах духовной культуры, а это — уже вторичное обращение мысли вспять или, как сказал бы Платон, — “вторая навигация”. Всякая философия есть рефлексия рефлексии, и может пониматься как вторая рефлексия.[4] Итак, главной функцией второй рефлексии (= философии) является функция осознания и компенсация человеческой конечности.

Всякое рациональное познавательное усилие и всякое рационально планируемое действие человека необходимо имеют свои границы, необходимо приводят к информации некоторой конечной глубины и объёма. Можно сказать (вслед за И.Кантом и Г.-Г.Гадамером), что достоверное мышление и понимание человека всегда имеют некоторый горизонт. Рефлексивное обращение мысли так или иначе связано с опытом собственных границ, с достижением горизонта. Обычно опыт границ выражает лишь имеющийся у индивида границы его собственного опыта (индивидуальный горизонт), однако опыт границ может приближаться к общечеловеческому опыту, к универсальным границам, характеризующим понимание всякого человека. Если подобный опыт осмыслен и выражен, он приобретает общечеловеческую значимость, что и порождает философию, несущую некоторую новую форму рациональности. Если опыт общезначим, имеет общечеловеческое значение, то и его границы и рефлексия, при столкновении с этими границами возникающая, также общезначимы. В противном случае мы имеем лишь рационализацию, которая есть рефлексия чьёго-то частного опыта, чьей-то конкретной экзистенции (предмет психологии), которая не может претендовать на рефлексию общечеловеческой конечности.

Провести жесткую и определённую межу между рационализациями и новыми формами рациональности вряд ли возможно. Рационализации отличаются от рациональности любого вида главным образом тем, что ставят частное, индивидуальный интерес выше общих законов, а ещё чаще — прикрывают общими законами частный интерес. Общие правила и принципы не являются в рамках рационализаций подлинными нормами мышления и поведения, а выступают — сознательно или бессознательно — лишь симулякрами общих норм и правил, или же общее просто отрицается с позиций скептицизма и/или нигилизма, успешно рационализацию прикрывающих (и создающих видимость общезначимости).[5] Рационализация имеет место в философском дискурсе тогда, когда философ стремится представить собственную речь как выражение общечеловеческих ценностей, а самого себя — в качестве “гражданина мира”, не имея для этого достаточных объективных оснований. Философия не может избавиться от стремления к универсальной, всеобщей индивидуальности, которое порой приводит к философским рационализациям; философия не может отказаться от задачи компенсации человеческой конечности.

Существует немало философских школ и направлений, в которых рационализация выходит на первый план. В качестве примера можно привести диалектическую спекуляцию Гегеля, герменевтику Гадамера, марксистские и психоаналитические концепции и т.д. Оппозиция рациональность/рационализация не совпадает с оппозицией теория/риторика, так как даже в состав научной теории могут входить различные средства рационализации. Например, гипотезы ad hoc могут рассматриваться как рационализации теоретического дискурса. Риторика же, со своей стороны, имеет прямую связь с историческими формами рационализма (что убедительно показывает в своих работах С.С.Аверинцев[6]). Существует теория риторики. Поэтому можно говорить лишь о преобладании рационализации в философских учениях риторического типа.

Рационализация может дополняться скептицизмом, который необходим рационализирующему философскому мышлению в качестве оружия против существующих форм методической и/или систематической философской рациональности. Наиболее совершенную форму вхождения рационализации в область скепсиса даёт современный — открытый и анализируемый в произведениях Л. Витгенштейна — скептический парадокс. С. Крипке убедительно излагает данный парадокс в качестве металингвистического решения следовать новым правилам, как если бы что-то соответствующее правилам могло стать неправильным в результате замены правил.[7] Например, правильно считать, что 5 + 7 = 12, но может оказаться, что 5 ? 10?? + 7 ? 10?? уже не равняется 12 ? 10??, ибо правило сложения для чисел превышающих 10?? должно быть заменено неким (удобным нашему рационализирующему скептику) правилом «квожения», обозначаемым знаком квус ( D) и имеющим значение, например, двойного умножения первого из “квожаемых” чисел на второе. Тогда всё что угодно — даже то правильность чего вроде бы строго доказана — может где-то, когда-то, в каком-то удобном для скептика отношении оказаться ошибочным, благодаря его истолкованию в индивидуальном языке (возможность которого критически исследовал Л. Витгенштейн) нашего скептика. Доказанное может оказаться недоказанным (“ошибочным”) в том и только в том случае, если изменятся правила доказательства. В философской аргументации редко используются дедуктивные выводы. Поэтому не всякий скептик знает что такое «доказательство». Однако всякий рационально мыслящий скептик, даже нарушая правила, не станет сомневаться в их существовании. И лишь рационализирующий скептик, вместо того чтобы брать на себя труд работы с нормами и правилами подвергает сомнению само их существование, ничего не замечая за пределами собственной выгоды. Подобная позиция неизбежно сопровождается проблемами с общезначимым (языком, законом и т.д.). Непризнание законов разума хуже их несоблюдения в том или ином случае.

Когда скептик претендует на то чтобы рационализации его индивидуального языка (идиолекта) воспринимались в качестве общего языка (правила, нормы), он становится подобен, в лучшем случае — в случае бескорыстного самоутверждения — Шалтай-Болтаю:

“Я не понимаю, при чём здесь “слава”? — спросила Алиса.Шалтай-Болтай презрительно улыбнулся.

И не поймешь, пока я тебе не объясню, — ответил он. — Я хотел сказать: “Разъяснил, как по полкам разложил!”

Но “слава” совсем не значит: “Разъяснил, как по полкам разложил!” — возразила Алиса.

Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше не меньше, — сказал Шалтай презрительно.

Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса.

Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чём вопрос!”.[8]

Болтун — это вовсе не тот, кто просто много говорит, но тот, кто много говорит, не ведая правил. Само по себе количество сказанного ещё не свидетельствует о болтливости. Равно недопустимо связывать болтливость с каким-то единственным эмоциональным тоном, ибо болтун может быть как презрительным (Шалтай-Болтай), так и “душевным”, как радостным, так и

10-09-2015, 21:40